Das ist ein Eulenfalter. Genauer gesagt eine Gammaeule.

Ich freue mich nicht besonders, wenn ich die Raupen der Eulen sehen, denn viele Eulenlarven fressen an meinem Gemüse. Bei Massenvermehrungen können sie zu echten Schädlingen werden. Die Gamma-Eule ist ein Generalist, sowohl im Lebensraum, als auch im Nahrungsanspruch. Der Falter besucht Blüten aller Art. Seine Raupen legt er besonders gerne auf Salat-, Spinat- oder Kohl-Äckern ab.

So ist sie einer der häufigsten Nachtfalter, wobei ihre Zahl stark schwankt. Unterstützt durch Einwanderungswellen aus dem Süden kommt es immer wieder zu regelrechten Gammaeulen-Jahren. Denn Gamma-Eule sind Wanderfalter, sie können sogar Hochgebirge wie die Alpen überqueren, so dass es vom Frühjahr bis in den Herbst hinein zu Einwanderungswellen aus dem Mittelmeerraum kommen kann. Über Rückwanderbewegungen weiß man bisher nur wenig. Sicher ist, ihr Lebensraum reicht bis nach Nordafrika, umfasst große Teile Asiens und umfasst Europa bis zum Polarkreis.

Das Taubenschwänzchen:

Diesen Falter habe ich dieses Jahr auch zum ersten mal in meinen Leben wahrgenommen. Farblich eher unscheinbar ist er mir wegen seines Kolibri-artigen Fluges ins Auge gefallen. Im nervösen Scwirrflug fliegt er von einer Blüte zur andern und trinkt im Gegensatz zur Mehrheit der Schmetterlinge den Nektar während des Fluges. Hilfreich ist dabei sein enorm langer Rollrüsseln, mit dem er in die tiefen Kelche seiner Zielblüten gelangt. In Gärten fliegt es besonders gerne Rittersporne an, insbesondere langkelchige Pflanzen, aber auch Lichtnelken, Phlox und Schmetterlingsflieder, Klee, Storchenschabel, Natternkopf, Zieste und Jasmin.

Diesen Falter habe ich dieses Jahr auch zum ersten mal in meinen Leben wahrgenommen. Farblich eher unscheinbar ist er mir wegen seines Kolibri-artigen Fluges ins Auge gefallen. Im nervösen Scwirrflug fliegt er von einer Blüte zur andern und trinkt im Gegensatz zur Mehrheit der Schmetterlinge den Nektar während des Fluges. Hilfreich ist dabei sein enorm langer Rollrüsseln, mit dem er in die tiefen Kelche seiner Zielblüten gelangt. In Gärten fliegt es besonders gerne Rittersporne an, insbesondere langkelchige Pflanzen, aber auch Lichtnelken, Phlox und Schmetterlingsflieder, Klee, Storchenschabel, Natternkopf, Zieste und Jasmin.

Auch das Taubenschwänzchen gehört zu den Wanderfaltern, und auch es kommt immer wieder aus dem Mittelmeerraum in unsere Breiten. Auch sie überqueren dabei die Alpen. Sie sind unglaublich gute und ausdauernde Flieger. Auf ihren Wanderungen liegen sie in Betracht ihrer Größe unglaubliche Distanzen zurück und können bis zu 3.000 Kilometer in weniger als 14 Tagen bewältigen.

Das Taubenschwänzchen gehört zu den Schwärmern, einer Gruppe der Schmetterlinge die größten Teils nachtaktiv ist. Das Taubenschwänzchen fliegt hingegen auch tagsüber.

Die Sandknotenwespe:

Die Sandknotenwespe gehört zu dem Grabwespen. Sie ist gut unterscheidbar von den “normalen” Wespen, wegen der 3-D Zeichnung ihres Hinterleibes. Die erwachsenen Tiere ernähren sich vom Nektar der Blüten, für die Aufzucht der Larven benötigt diese Art aber Rüsselkäfer, die wie bei den Grabwespen üblich, von den Weibchen in ihre unterirdischen Brutgänge getragen werden. Diese Art braucht also auch wieder offene Böden und sandige Flächen zur Fortpflanzung.

Die Gemeine Skorpionsfliege:

Die Skorpionsfliege erinnert in ihrem Habitus an einen Netzflügler, gehört aber zu den Schnabelfliegen, ein sehr passender Name. Denn wenn man nahe genug zum Beobachten heran kommt, sieht man einen schnabelartigen Fortsatz im “Gesicht”, an dem sich auch die Mundwerkzeuge befinden.

Als Lebensraum bevorzugt die Gemeine Skorpionsfliege dunkle und feuchte Lebensräume wie z. B. Wälder oder Waldränder. Da frage ich mich doch, aus welcher Ecke die zu mir gekommen ist? Vielleicht aus der Hecke? Zumindest feucht wars, wegen der automatischen Bewässerung.

https://youtu.be/28CCLkxZzpU?list=PLUurLWx2rk4Y-_UAMaJCweIn5tzQj0LvV

Skorpionsfliegen ernähren sich von Pflanzenteilen und toten oder verletzten Insekten. Da diese nicht immer im ausreichenden Maße “rumliegen” hat sich die Art eine aktive Suchstrategie zugelegt, in dem sie anderen Tieren die Nahrung stiebitzt. Dabei sucht die Skorpionsfliege auch ganz frech die Netze von Webspinnen auf und vertilgt die darin eingefangen Insekten. Kleptoparasitismus nennt man diese Form der Nahrungsbeschaffung. Der Besuch des Netzes durch die Skorpionsfliege wird von der Spinne durchaus bemerkt, aber in der Regel nähert sich die Spinne nur, um dann der Skorpionsfliege widerstandslos ihre Beute zu überlassen. Der Grund für diese ungewöhnliche Verhaltensweise ist bisher unerforscht.

Blattschneiderbienen:

Diese Biene ist eine Art aus der Familie der Blattschneiderbienen. Der orange Farbklecks ist die so genannte Bauchbürste, die aber nur die weiblichen Bienen haben. Nicht alle Bienenarten sammeln Pollen in den “Pollenhöschen”. Die Weibchen dieser Familie der Solitärbienen nehmen den Pollen mit der Bachbürste auf.

Diese Biene ist eine Art aus der Familie der Blattschneiderbienen. Der orange Farbklecks ist die so genannte Bauchbürste, die aber nur die weiblichen Bienen haben. Nicht alle Bienenarten sammeln Pollen in den “Pollenhöschen”. Die Weibchen dieser Familie der Solitärbienen nehmen den Pollen mit der Bachbürste auf.

Wie der Name vermuten lässt, schneiden sie runde Stücke aus Laubblättern (bisweilen auch aus Blütenblättern) heraus und bauen damit die Brutzellen ihrer Gelege. Die Blattschneiderbienen bauen ihre Nester in vorhandene Hohlräume oder sie arbeiten sie in markhaltige Stängel (z.B. Brombeerstängel). Das ist also eine Art, die ein Insektenhotel interessieren würde.

An den Pollenvorrat einer Brutzelle, von denen mehrere hintereinander angeordnet sind (=Linienbauten), legt sie dann ihr Ei ab. Am Ende verschließt sie ihren Bau ach mit einen Stückchen Blatt. Es gibt mehrere Arten, die schwer zu unterscheiden sind, meine Fotos geben das nicht her.

https://www.youtube.com/watch?v=n09xE5SGq9M

Die gemeine Langbauchschwebfliege:

Die gemeine Langbauchschwebfliege ist ubiquitär. Sie ist die häufigste Art ihrer Familie, die von März bis Oktober in fast allen Biotopen und besonders im offenen Gelände angetroffen werden kann.

Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Pollen und Nektar, wie hier zu sehen, gerade beim Anflug auf eine Ringelblume. Sie sind dabei nicht besonders wählerisch und können viele verschiedene Pflanzen als Pollen und Nektarspender nutzen. Was aber besonders im Interesse des Gärtners ist, ist die Ernährung der Larven: Die Weibchen legen sehr viele Eier in Blattlauskolonien ab. Die Larven ernähren sich dann von den Blattläusen. So helfen sie dem Gärtner den Blattlausbestand zu regulieren.

Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Pollen und Nektar, wie hier zu sehen, gerade beim Anflug auf eine Ringelblume. Sie sind dabei nicht besonders wählerisch und können viele verschiedene Pflanzen als Pollen und Nektarspender nutzen. Was aber besonders im Interesse des Gärtners ist, ist die Ernährung der Larven: Die Weibchen legen sehr viele Eier in Blattlauskolonien ab. Die Larven ernähren sich dann von den Blattläusen. So helfen sie dem Gärtner den Blattlausbestand zu regulieren.

Bildquelle: Von Beatriz Moisset – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5596277

Die Feldwespe:

Die Feldwespen sehen den echten Wespen sehr ähnlich. Beide gehören zur Familie der Faltenwespen. Der Name kommt daher, dass die Faltenwespen ihre Flügel längs zusammenfalten, wenn sie nicht fliegen. Hier sieht man das sehr schön.

Wie die echten Wespen sind auch sie soziale Insekten und bauen Nester. Die Arbeiterinnen selbst ernähren sich hauptsächlich von Pflanzennektar aber zur Aufzucht des Nachwuchses wird wieder Eiweiß benötigt.So werden bei mir schön die Raupen des Kohlweißlings dezimiert.

Das Nest der Feldwespe, das nur oberirdisch gebaut wird, weist im Gegengensatz zu der der echten Wespe keine Außenhülle auf, deshalb sucht die Feldwespe ihre Nester anderweitig zu schützen, in dem sie sie an Sonnen beschienenen Standorten angelegt und gerne unter einer einer Überdachung. So findet man die Nester bevorzugt in Hohlräumen unter Dächern (in den Wellen von Bitumen –> da wohnen sie bei mir und Ethernit-Platten) oder in Schuppen. Aber auch viele andere Räume erfüllen diese Funktion, so dass man sie an den seltsamsten Nistplätzen findet.

Die sehr Wärme liebende Haus-Feldwespe ist zudem häufig im Siedlungsbereich anzutreffen.Viele Leute erschrecken, wenn sie die Nester sehen, weil sie sie mit der gemeinen Wespe verwechseln, die im Sommer so unerfreuliche Erlebnisse bescheren kann.

Die Feldwespe ist aber harmlos und sehr friedfertig. Nur bei Erschütterungen oder Störungen ganz nah am Nest werden Angriffe geflogen. Der Stich der Feldwespe ist ach nicht mit der der gemeinen Wespe vergleichbar: Wenn der Stachel überhaupt die menschliche Haut durchdringen kann, verursacht er nur einen kurz andauernden Stechen. Für Speisen und Getränke der Menschen interessieren sie sich nicht die Bohne.

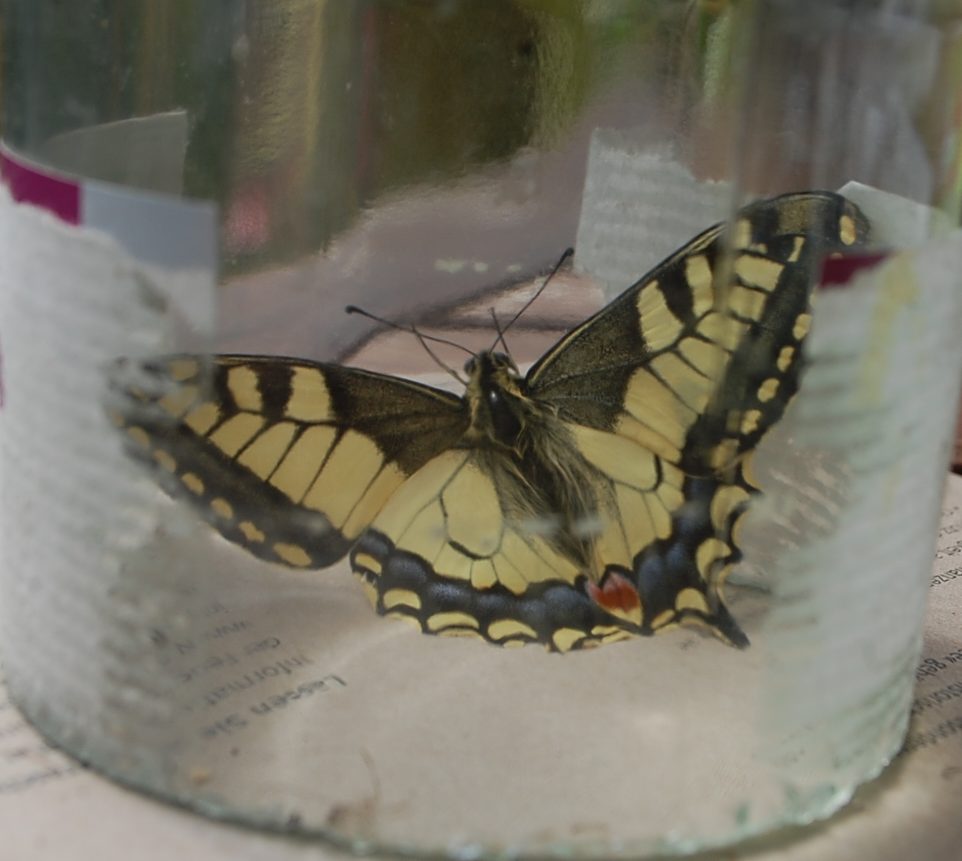

Der C-Falter:

Diesen Tagfalter kannte ich bis dahin auch noch nicht. Das namensgebende Merkmal dieser Tagfalterart ist ein sehr kleines weißes “C” auf der Unterseite der Hinterflügel. Der C-Falter bewohnt feuchte Waldränder, ab Parkanlagen oder Gärten.

CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174857

Zu den wichtigsten Futterpflanzen für die Raupen des C-Falters gehört die Große Brennnessel. Juhu, hab ich, weitere Pflanzenarten, die von den Raupen genutzt werden sind Saal-Weide und der Hopfen (der kriecht immer vom Nachbarn rüber, ein ewiger Kampf, aber wenigstens einer, der sich darüber freuen kann).

Erwachsene Exemplare sind häufig an Beerensträuchern zu finden, wo sie Nektar saugen beziehungsweise mitunter auch Beerensaft trinken. Auch andere nektarreiche Pflanzen wie Schmetterlingsflieder suchen sie auf. Fallobst tut es auch. Man kann sagen, dass sowohl die Raupe, als auch der Falter ziemliche Nahrungsgeneralisten sind. Nach der Überwinterung nutzen sie im zeitigen Frühjahr die Blüten der Frühblüher als Nahrungsquelle.

Und damit sind wir gleich beim Thema Insektenweiden und Nährpflanzen:

Es geht immer um Nektar als Energielieferant und Pollen als Eiweißlieferant für die Produktion der Nachkommen. Nur eines von Beiden reicht nicht. Manche Blüten bieten nur das Eine oder das Andere, manche beides und mache sogar gar nichts, wie zum Beispiel die Forsythie.

Schwer beliebt bei Pollen- und Nektarsammlern und auch noch nutzbar im Gemüsegarten sind blühende Zwiebeln, Knoblauch und Schnittlauch, aber genauso alle anderen Alliumarten im Blumenbeet. Ganz besonders verrückt sind zb. die Honigbienen auf Kürbis- und Gurkenblüten. Allein in dieser tummeln sich gleich 3. Hier gibt es besonders viel Pollen zu holen.

Auf der Zwiebelblüte sitzt eine Steinhummel. Die Steinhummel nistet oberirdisch und unterirdisch (oft unter Steinen, was ihren Namen hervor gebracht hat). Oberirdisch nistet sie in Hohlräumen z. B. in Trockenmauern, Steinhaufen, Gebäuden, sogar in leeren Vogelnistkästen. Sie lässt sich daher auch leicht in Hummelkästen ansiedeln.

Dill und Fenchel geben nur mäßig Pollen und Nektar ab, dennoch ist Dill aber oft in Bienenmischnugen zu finden. Wichtiger sind beide jedoch als Futterpflanze für den schönen Schwalbenschwanz und weil das zarte Grün besonders lecker für Pflanzensauger wie Blattläuse ist, finden sich hier auch gerne Larven des Marienkäfers ein.

Schmetterlinge, Schwebfliegen, Hummeln und Bienen steuern im Garten zielstrebig meinen Purpur-Klee an. Er macht sich auch gut im Beet, weil er nicht den Klee-typischen Ausbreitungsdrang hat. Aber ich habe ihn im naturnahen Bereich, hier hat er ganz schön Konkurrenz, deswegen ist er etwas mickrig. Wahre Insektenmagnete sind auch Oregano und die Doldenblüten des Giersch. Nachtkerzen bieten wiederum sehr reichlich Pollen.

Der Goldfelberich ist eine besondere Pflanze: Für Honigbienen ist die Pflanze nicht interessant, da diese Pflanze Öl anstelle von Nektar absondert. Es gibt aber Wildbienen, die auf den Goldfelberich als Nahrungsquelle angewiesen z.B. die Schenkelbiene. Wenig später, wenn diese Pflanzengemeinschaft abgeblüht ist, sieht die gleiche Fläche so aus:

Hier blüht das Gewöhnliche Seifenkraut, auch Echtes Seifenkraut genannt: Eine heimische Wildstaude, die zur Familie der Nelkengewächse gehört. Das Seifenkraut vermehrt sich relativ kräftig durch kriechende Rhizome, so dass sich leicht größere Bestände bilden können. Deshalb ist das Seifenkraut eher etwas für Naturgärtner mit etwas mehr Platz.

Der Blütenduft ist abends und nachts besonders intensiv. Daher finden sich besonders Nachtfalter an den Blüten ein, aber die Blüten sind auch relevant für pollenfressende Bienen und Schwebfliegen. Der Nektar wird am Grunde der 2 cm langen, durch den Kelch eingeschlossenen Kronblattnägel abgegeben. Da muss der Rüssel lang sein. Ganz begeistert zeigte sich diese Holzbiene.

Das unten ist eine Wildkräuterwiese im Arbeitsgarten, die sich selbst etabliert hat. Das ist wirklich eine optisch tolle, wie insekten-anlockende Mischung aus Schafgarbe, Wegwarte, Borretsch, Lichtnelke, Dill, Ferkelkraut und Steinklee.

Hier die künstlich angelegte Variante: Eine nicht weniger reizvolle Mischung aus pinker Schafgarbe, ungefülltem Schleierkraut, verschiedenem Steppensalbei und Kornblumen. Sehr gerne gesehen sind bei Wildbienen auch das Sandglöckchen und Flockenblumen. Salbei ist ein sehr reicher Nektarspender und es gibt eine Zeit, da gehen meine Bienen nur auf das Schleierkraut, bis sie es komplett abgeerntet haben. Ich traue mich kaum daran vorbei zu gehen.

Hummeln haben eine besondere Vorliebe für Storchenschnäbel aller Art, hier der Braune Storchenschnabel, der im Frühjahr blüht. Viele Pflanzen haben zu lange Kelche für Honigbienen, so dass sie fast nur von Hummeln besucht werden. So auch Fingerhüte und Bartfaden (unten). Vergissmeinnicht ist bei den Honigbienen wiederum auf den vorderen Rängen.

Alle Nektarsammler lieben Astern, weil sie richtige Massenblüher werden und somit viel Nahrung mit wenig Anflugaufwand bieten, dazu noch besonders spät im Jahr, wo das Angebot sonst nicht mehr so reichlich ist. Hier sitzt eine Ackerhummel.

Die Ackerhummel ist eine in Gärten häufig zu beobachtende Kulturfolgerin und leicht in Hummelkästen anzusiedeln. Die Nester werden überirdisch in einer losen Streuschicht zwischen Heu und Laub oder unterirdisch in Mäusegängen und anderen Hohlräumen angelegt. In einem Staat, der immer nur für eine Saison besteht, leben 80 bis 150 Tiere. Ich hatte schon ein Nest in durchgetrockenetem Mulch unter einem Balkonvorsprung und in ähnlichem Substrat in einem nicht funktionierendem Schnellkomposter.

Phlox und Seidenmohn…..Ich könnte diese Liste noch lange fortführen, aber so gut wie alles zu diesem Thema, wurde an vielen Stellen schon sehr viel früher und umfangreicher aufbereitet. Ich wollte nur mal zeigen, wie das bei mir im Garten aussieht.

Nisthilfen/ Insektenhotels:

Ganz toll fand ich ein Wildbienenbuch von Paul Westrich: “Wildbienen – Die anderen Bienen”. Neben den Portraits diverser Wildbienen und der Darstellung ihrer verschiedenen Nestbauten geht der Autor im hinteren Teil auf die Ansprüche an Nisthilfen ein. Und zwar nett und aufklärend und nicht von oben herab, wie ich es auch schon oft gesehen habe. Niemand wird gerne belehrt. Und jeder, der sich eine Nisthilfe kauft oder bastelt, hat dabei doch gute Absichten.

Man kann sich die Informationen des Autors aber auch hier online ansehen:

https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_02a.php

Was die im Baumarkt käuflichen Insektenhotels angeht, hat die Industrie wieder beeindruckend einen neuen Absatzmarkt kreiert. Bei so viel Geschäftstüchtigkeit kann man irgendwie schon wieder staunen. Es wird verkauft, was immer sich verkaufen lässt. Leider ist das oft nicht das, was die Bienen haben wollen. Es werden nur irgendwelche formalen und ästhetischen Ansprüche des Käufers bedient, die er vor gar nicht allzu langer Zeit noch gar nicht hatte. Wer hat sich bloß diese Insektenhotels ausgedacht? Wie entwickeln sich solche Normen, wie das auszusehen hat? Nicht selten hängt das schöne 40 Euro Bienenhäuschen dann unbewohnt in der Landschaft.

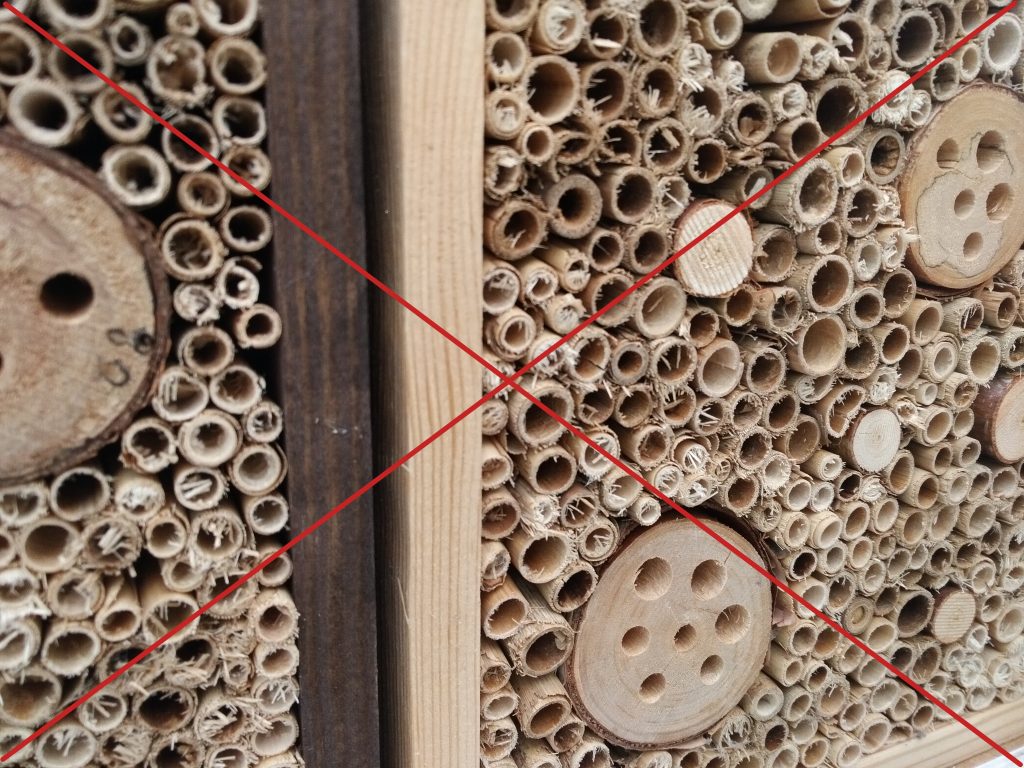

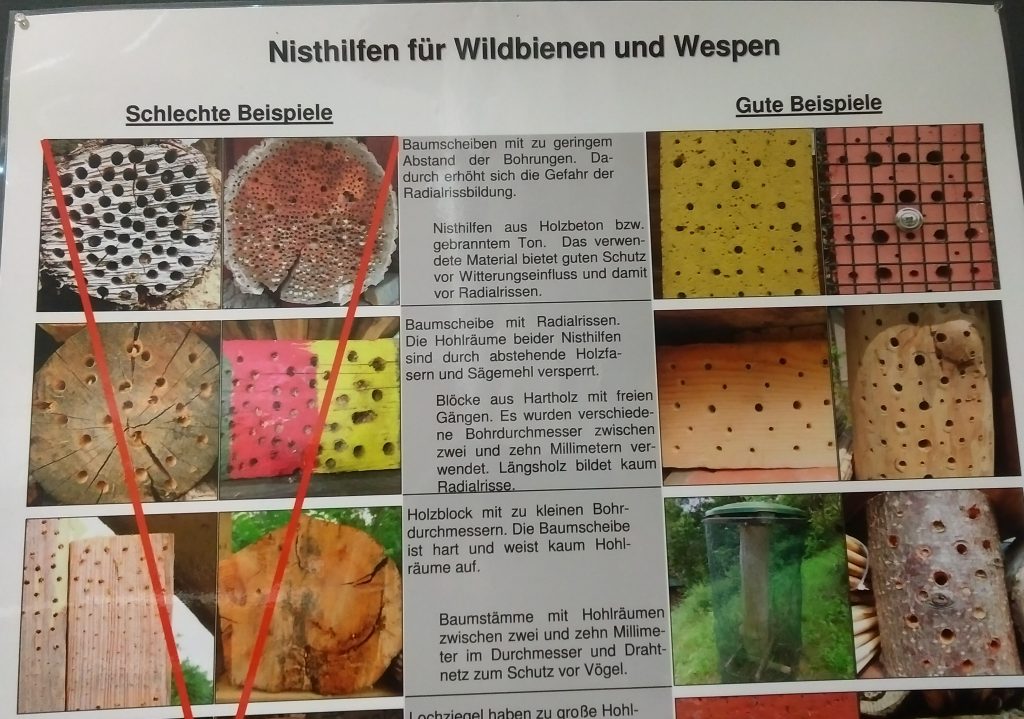

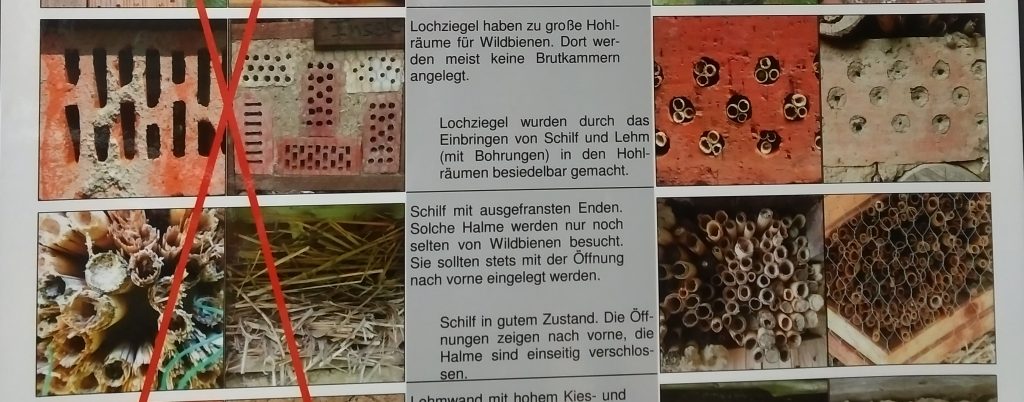

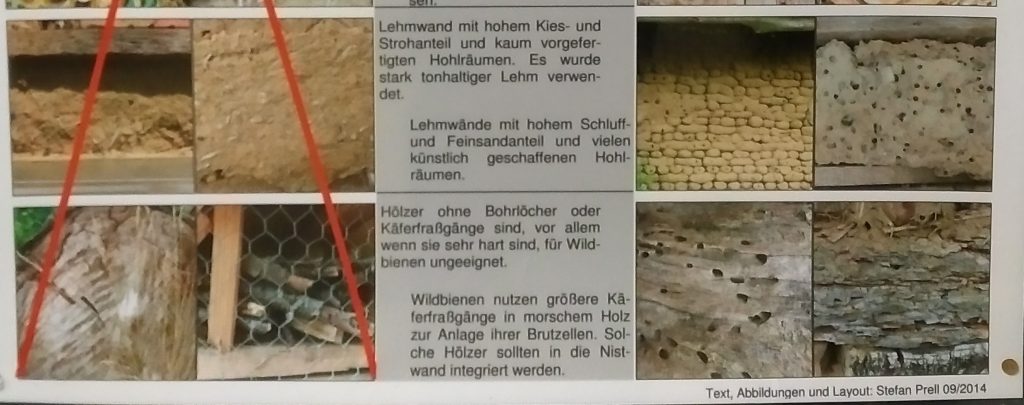

Es ist trotz des großen Angebotes gar nicht so leicht, die geeignete Insektenunterkunft zu kaufen und ach nicht, sich selbst eine sinnvolle zu bauen. Vom Imkerverein habe ich diese schöne Übersicht bekommen, die ich wirklich sehr hilfreich finde:

Meine Nisthilfen bisher:

Ich habe auch die oben gezeigte Nisthilfe aus Holzbeton. Ich konnte sie im Baumarkt kaufen, aber sie war das einzige Exemplar und lag verrümpelt auf der untersten Etage. Klassische Insektenhotels gab es viel mehr.

Ich habe eine Weile gebraucht, um den idealen Standort zu finden, zuerst stand es auf dem Boden, jetzt hängt es an der Südost-Seite auf 1,30 m Höhe. Allerdings war dieses Jahr nicht viel los. Nur die Töpfergrabwespe, von der man unten nur noch die Abdomenspitze sieht, hat die ganz kleinen Löcher belegt.

Auf der Besichtigung des Hauses der Naturfreunde habe ich dieses schöne und funktionale Insektenhotel aus gebrannten Ton gesehen. Leider sind die sehr teuer, weil sie Handarbeit und Unikate sind. Wenn man auf das Bild klickt und vergrößert, kann man die Kontaktdaten sehen. Aktuell aber gerade ausverkauft.

Bei mir haben sich die Mauerbienen selbst geholfen und noch nicht verschlossene Fehlbohrungen für das Weinspalier besiedelt. Wenn’s passt gehen die wirklich überall rein.

Bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hatte ich das hier gebastelt: Es sind alte trockene Topinamburstängel vom Vorjahr. Ich fand sie zu schade zum wegwerfen, aber obwohl ich mich bemüht habe, zeigten sich hier die ganzen Tücken des Nisthilfenbaus: Es ist enorm schwierig Bambus oder andere hohle oder markhaltige Stängel, so zu schneiden, dass es glatte Enden gibt. Für Bambus bräuchte man schon eine spezielle Säge und einen Schraubstock. Um sie nach hinten abzuschließen und um sie vor Nässe zu schützen, sind sie in einer Metalldose, in der vorher meine Grillanzünderwolle war. Sie sind auf der gewünschten Höhe im Kaminholzregal integriert, aber sind zu sehr im Schatten. Naja, nicht der einzige Fehler, man lernt daraus. Aber irgendein klitzekleines Tier konnte etwas damit anfangen, es sind an einigen Stängeln kleine Eingänge zu sehen, aber ich habe das Tierchen nie zu Gesicht bekommen.

Mein letztes Projekt: Diesen schönen Holzbalken habe ich bei einem Dachabriss ergattert. Er ist sehr alt und gut durchgetrocknet.

Juhu, Bastelzeit. Leider bin ich erst im Herbst dazu gekommen, deshalb ist er nicht mehr besiedelt worden. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Er steht zumindest am richtigen Ort. Vielleicht muss ich ihn noch etwas höher anbringen. Das Borkendach sieht gut aus, aber hat sich nicht bewährt. Ich werde wohl ein Teerpappedach im Frühjahr drauf nageln.

Februar 23, 2019 at 6:17 pm

Hallo mein Kind,

die beiden Beiträge über die Wildbienen und Insekten fand ich sehr interessant. Ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal in minem Leben Holzbienen und Taubenschwänzchen in meinem Garten gehabt. Dank Dir weiß ich nun, was da bei mir zu Besuch war. Na, wenn das kein Beweis für den angeblich nicht vorhandenen Klimawandel ist …

Sehr informativ fand ich auch, was Du zum Thema Insektenhotels geschrieben hast. Bisher fand ich , dass die Dinger reiner Gartenkitsch zur Beruhigung eines schlechten “Umweltgewissens” sind. Aber wie ich nun gesehen habe, können sie ja doch nützlich sein, wenn man es richtig macht. Ich habe den Beitrag gleich einer Kollegin weiter empfohlen, die sich beklagt hat, dass in ihren Garten keine Insekten kommen, um ihre Apfelbäume zu bestäuben. Vielleicht kann sie von Deinen Erfahrungen profitieren.

Alles Liebe

Mutti

Februar 24, 2019 at 11:46 pm

Hallo Mutti,

da freue ich mich aber:) Ich habe gerade eben nochmal gesehen, dass nur 25 Prozent der Wildbienenarten von Insektenhotels profitiert.

Hab hier noch diesen schönen link, wie man richtig baut, aber wenn ich das so sehe, würde ich sagen, nichts geht über schönen Sandboden

https://www.wildbiene.org/wildbienenhotel/

und hier noch mal ein link zu einer sehr umfangreichen Pflanzliste mit der abhängigen Bienenart;

https://www.imkerverein-reinickendorf-mitte.de/sites/default/files/Pflanzenliste%20f%C3%BCr%20oligolektische%20und%20streng%20oligolektische%20Apoidae.pdf

Ich bin ja mal gespannt, ob sich dann da was spannendes tut.

lg