Nachdem ich im Frühjahr bei einem Vortrag über Wildbienen war, sind mir auf einmal ganz viele Wildbienen und andere Insekten in meinem Garten aufgefallen, die ich dann im Laufe des Jahres alle fleißig per Foto gesammelt habe. Das ganze Jahr drehte sich medial ja um das Insektensterben und die Gefährdung ihrer Vielfalt und ihrer Lebensräume. So nahm ich mir vor, über das Jahr mal zu schauen, welche Insekten so meinen Garten besuchen und bewohnen.

Jedes Mal habe ich recherchiert, was das für eine Art ist, wie sie lebt und welche Ansprüche sie an ihren Lebensraum hat und ich war ganz begeistert, was für eine Vielfalt ich vorgefunden habe und dass sie ihren Weg in meinen Garten gefunden haben. Ich habe mich dann um so mehr bemüht meinen Garten als Lebensraum attraktiver zu machen. Mehr dazu in Teil 2.

Also los geht es mit den Sichtungen:

Der Bienenwolf:

Dieses mir bis Dato unbekanntes Tier ist der Bienenwolf. Der Bienenwolf (Philanthus triangulum) gehört zur Familie der Grabwespen.

Grabwespen sind eine parsitoide Wespenart. Das bedeutet, dass die Larven dieser Wespen in ihrer Entwicklung parasitisch leben und den Wirt bis zum Ende ihrer Entwicklung am Leben erhalten, der Wirt aber mit dem Ende dieser Entwicklung getötet wird. Beim Bienenwolf ist dieser Wirt die Honigbiene. Meine Bienen ;-(! Unter Umständen kann es in der Nähe von Bienenstöcken zu einer Massenvermehrung des Bienenwolfes kommen, so dass der Honigertrag beeinträchtigt wird. In der Regel kommt die Art aber vereinzelt vor und verursacht keine Schäden. Ich habe ihn nur dieses eine Mal gesehen. Es hatte gerade geregnet und er konnte nicht weg.

Der “Wolf” lauert da auf seine Beute, wo sie hinkommen wird- hier auf dem gerne besuchten Schleierkraut. Das Opfer wird bei der Nektarsuche überwältigt. Das mit den Beinen ergriffene Opfer wird sofort durch einen Stich zwischen die Vorderhüfte gelähmt. Daraufhin presst der Bienenwolf mit seiner Hinterleibspitze den Hinterleib der Beute zusammen. Durch diesen Druck auf den Honigmagen der Biene tritt an ihrem Mund ein Nektartropfen aus, den der Bienenwolf aufleckt. Die Beute wird anschließend in Rückenlage gedreht und im Flug zum Nest transportiert- praktische Doppelverwertung- bloß nichts umkommen lassen. In dem Filmchen unten kann man sich ansehen, wie das abläuft.

https://www.youtube.com/watch?v=8H4vGVqPZcU

Besonders beeindruckend finde ich den breiten Kopf und die stark ausgeprägten Mundwerkzeuge, die Mandibeln. Auch ohne zu wissen, was das für eine Art ist, ahnt man, dass man hier ein Raubtier sieht.

Als Lebensraum braucht der Bienenwolf warme Sandböden, insbesondere an Steilhängen von Sandgruben oder Hohlwegen. Ich habe nur diesen kleinen Streifen- der Steingarten- ich bin fasziniert, was da alles Platz findet. Aber wer weiß, wo der brütet.

Der Bienenwolf gräbt 0,2 – 1,0 m lange Gänge, in welchem er im hinteren Abschnitt 5 – 10 Brutzellen anlegt. In jede Brutzelle werden entweder 2 – 3 Bienen eingelagert, auf denen sich aus einem unbefruchtetes Ei ein männlicher Nachkomme entwickelt. Bei weiblichen Nachkommen aus befruchteten Eiern braucht es 3 – 6 Bienen für die Larve.

Die gemeine Breitstirnblasenkopffliege:

Nein das ist ist sie noch nicht. Das sind rechts eine niedliche Erdhummel und links eine flauschige Ackerhummel. Kennt jeder, mag jeder, weit verbreitet und hier kommt gleich ihr weniger niedliche Gegenspieler….

Ich habe sehr lange gebraucht, um heraus zu finden, was ich da fotografiert habe. Das ist die Gemeine Breitstirnblasenkopffliege (Sicus ferrugineus) ist eine Art aus der Familie der Blasenkopffliegen (Conopidae). Dieses Tier kannte ich bis zu diesem Tag auch nicht.

Ich habe sehr lange gebraucht, um heraus zu finden, was ich da fotografiert habe. Das ist die Gemeine Breitstirnblasenkopffliege (Sicus ferrugineus) ist eine Art aus der Familie der Blasenkopffliegen (Conopidae). Dieses Tier kannte ich bis zu diesem Tag auch nicht.

Sie sieht irgendwie ein wenig gruselig und alienartig aus.Mman ahnt, dass sie nicht nur an Blüten schlappert. Die erwachsenen Tiere sind durchaus Blütenbesucher, aber ihre Larven entwickeln sich parasitisch an Hummeln. Die Eier werden im Flug an sitzende oder langsam fliegende Wirtstiere abgelegt. Praktisch, die trifft man ja auch immer am gemeinsamen Futterplatz. Die Larven schlüpfen und dringen in den Hinterleib der Wirte ein, die sie ausfressen. Die Überwinterung erfolgt im toten Wirt. In diesem Video kann man den Angriff sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=YwCoGWu_TKI

Mein Exemplar lauerte gerade auf einem Gurkenblatt vor dem Lavendel, der von Hummeln gut besucht wurde. Ich habe auch so eine Attacke gesehen, aber gar nicht begriffen, was da passiert. Ich dachte, die Tiere wären im Flug nur aneinander gestoßen.

———————————————————————————————————————————–

Die Hosenbiene:

Dieser kleine Besucher ist eine Hosenbiene, die Familie ist leicht an ihren namensgebenden orangen Pelzhosen zu erkennen. Da sie in einigen Regionen vom Aussterben bedroht ist, wird sie mancherorts in der Roten Liste gefährdeter Arten geführt. Wie das für meine Region ist weiß ich nicht, aber ich habe sie diesen Sommer oft gesehen. Besonders in den Ringelblumen.

Die Hosenbiene hat sich bezüglich Pollensuche auf Korbblütler (Asteraceae) und innerhalb diesrer Gruppe noch mal vor allem auf die Zungenblütler (Cichorioideae) spezialisiert. Zu diesen zählen z. B. Gewöhnliches Ferkelkraut, rot-oranges Habichtskraut, Herbst-Löwenzahn, Cosmeen, Kokardenblumen, Flockenblumen, Kornblumen, blaue Rasselblume und Wegwarte. Viele unter ihnen sind Wildblumen und erfreulicherweise habe ich auch viele davon schon im Garten:

Orangerotes Habichtskraut und Ferkelkraut unten Cosmea und Ferkelkraut ind der Blumenwiese, hier mit Besuch von Sandbienen.

Oben Kornblume und Flockenblume, unten blaue Rasselblume und Wegwarte.

Ihren Lebensraum wünscht sich die Hosenbiene gemäßigt bis warm in den Temperaturen und sandig. Denn das ist der Anspruch an ihre Brutstätte. Daher findet man die Hosenbiene in Sandgruben, Bahndämmen, Dünen und Böschungen. Wenn diese Habitate nicht zu haben sind, werden auch gerne sandige Fugen zwischen Gehwegplatten genutzt. Die weiblichen Tiere fliegen ab Juni, die männlichen ab Juli bis in den September.

Die Gänge für die Eiablage werden häufig in Gruppen angelegt. Sie sind bis über einen halben Meter lang und abgewinkelt, ähnlich wie ein Kohle-Bergbau, die Brutzellen sind auf mehrere Etagen verteilt. In der Brutkammer wird ein Futtervorrat angelegt, der aus Pollen und Nektar besteht. Zunächst sammelt die Hosenbiene den Pollen in lockeren Haufen, dann mischt sie Pollen und Nektar und formt einen Ballen, auf dem schließlich das Ei abgelegt wird.

Sandbienen:

Ich denke das ist eine rotbeinige Körbchensandbiene, aber das ist sehr schwierig zu bestimmen, sie sind so klein und immer ein bisschen unscharf. Und ein Bestimmungsbuch habe ich auch nicht zur Hand.

Die rotbeinige Körbchensandbiene (Andrena dorsata) ist eine eine der kleineren Sandbienenarten und erreicht maximal einen Zentimeter Körperlänge. In der Familie der Sandbienen gibt es in Mitteleuropa etwa 150 Arten.

Auch hier lieben die meisten Arten trockene und warme Standorte. Als Nistplatz benötigen sie oft offenen Boden mit sandigen Stellen, was den Namen erklärt. Sie fällt trotz ihrer Größe aufgrund der dunklen Färbung mit den starken hellen Ringeln auf.

Diese Art ist in vielen Gegenden noch häufig. Man findet sie am häufigsten auf Halbtrocken-, Trocken- und Magerrasen, in Sand-, Lehm- und Kiesgruben und oft auch auf Ruderalflächen.

Bei geeigneten Nistplätzen in der Nähe, ist die Rotbeinige Körbchensandbiene auch in Gärten zu Gast. Hier auf einer Cosmea und einer Seifenblume. Sie profitiert hier davon, dass sie nicht auf eine bestimmte Futterplanze spezialisiert ist. Und so sehe ich sie auch an den verschiedensten Blüten.

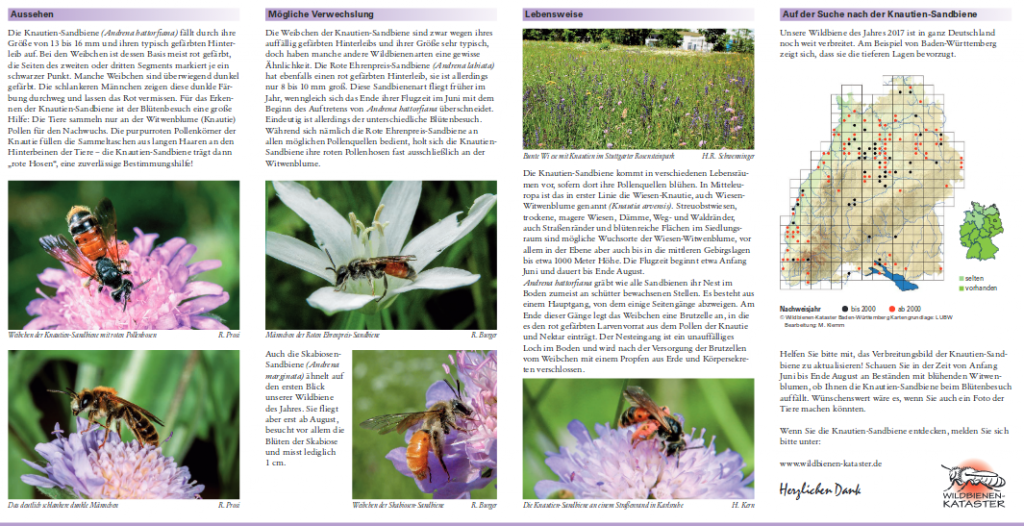

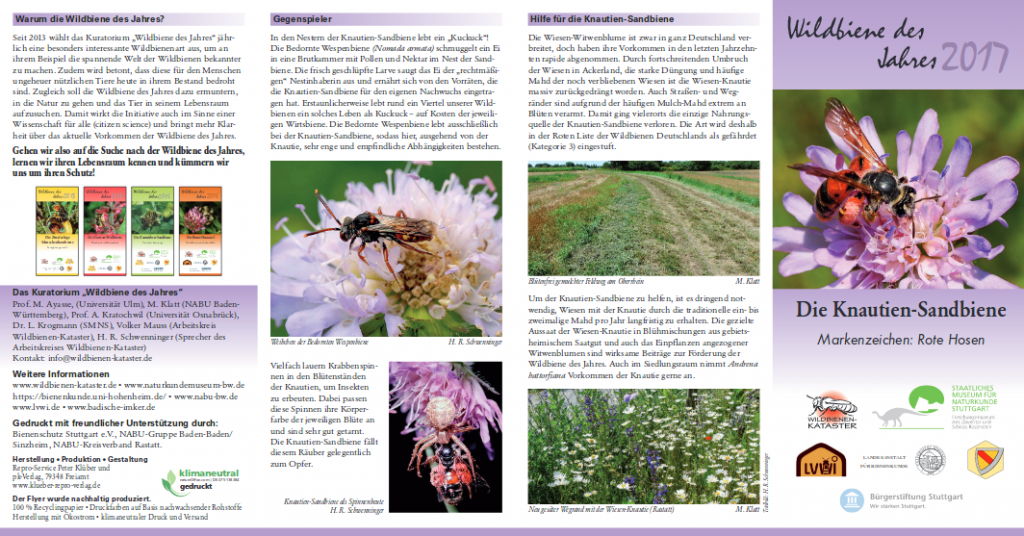

Und das hier halte ich für eine Knautien-Sandbiene. Die Wildbiene des Jahres 2017. Neben diesem Schleierkraut steht ja auch eine Knautia. Allerdings eine mazedonische.

Die Knautien-Sandbiene kommt in verschiedenen Lebensräumen vor, sofern dort ihre Pollenquellen blühen. In Mitteleuropa ist das in erster Linie die Wiesen-Knautie, auch Wiesen-Witwenblume genannt (Knautia arvensis). Streuobstwiesen, trockene, magere Wiesen, Dämme, Weg- und Waldränder, auch Straßenränder und blütenreiche Flächen im Siedlungsraum sind mögliche Wuchsorte der Wiesen-Witwenblume, vor allem in der Ebene aber auch bis in die mittleren Gebirgslagen bis etwa 1000 Meter Höhe. Die Flugzeit beginnt etwa Anfang Juni und dauert bis Ende August.

Quelle: http://www.wildbienen-kataster.de/login/downloads/wb2017.pdf

Die Knautien-Sandbiene gräbt wie alle Sandbienen ihr Nest im Boden zumeist an schütter bewachsenen Stellen. Es besteht aus einem Hauptgang, von dem einige Seitengänge abzweigen. Der Nesteingang ist ein unauffälliges Loch im Boden und wird nach der Versorgung der Brutzellen vom Weibchen mit einem Propfen aus Erde und Körpersekreten verschlossen.

Hier gibt es eine Tolle Übersicht zu der Art:

http://www.wildbienen-kataster.de/login/downloads/wb2017.pdf

Alle Hautflügler von Bienen über Grabwespen bis zur Fliege , die ich bisher gezeigt habe, profitieren von den üblichen Nisthilfen gar nicht. Sie ziehen in kein Insektenhotel ein, egal wie groß und schön es ist. Sie brachen es einfach nicht. Natürlich ist an dem Gedanken eines Insektenhotels nichts verkehrt- seit das Bewusstsein für die Nöte vieler Insekten gewachsen ist, möchten viele helfen, aber es ist schon eine verdrehte Idee, den Insekten erst die Lebensgrundlagen zu entziehen (Futter und natürliche Habitate), um ihnen dann eine künstliche Behausung hinzustellen, die auch nur für ein paar Insekten überhaupt attraktiv sein kann. Aber was sich verkaufe lässt, wird auch verkauft. Wenn das Nahrungsangebot nicht auch geboten wird, wird sich auch dort nicht viel Leben einfinden. Es ist, als würde mal ein Hochhaus in eine Wüste stellen.

Alle Hautflügler von Bienen über Grabwespen bis zur Fliege , die ich bisher gezeigt habe, profitieren von den üblichen Nisthilfen gar nicht. Sie ziehen in kein Insektenhotel ein, egal wie groß und schön es ist. Sie brachen es einfach nicht. Natürlich ist an dem Gedanken eines Insektenhotels nichts verkehrt- seit das Bewusstsein für die Nöte vieler Insekten gewachsen ist, möchten viele helfen, aber es ist schon eine verdrehte Idee, den Insekten erst die Lebensgrundlagen zu entziehen (Futter und natürliche Habitate), um ihnen dann eine künstliche Behausung hinzustellen, die auch nur für ein paar Insekten überhaupt attraktiv sein kann. Aber was sich verkaufe lässt, wird auch verkauft. Wenn das Nahrungsangebot nicht auch geboten wird, wird sich auch dort nicht viel Leben einfinden. Es ist, als würde mal ein Hochhaus in eine Wüste stellen.

Gemeiene Sandwespe- auchdie wohnt in meinem Steingarten

Der Großteil der bisher vorgestellten Insekten lebt durch die Existenz von sandigen “Schmuddel-Ecken”, von Stellen mit offenen Böden, von Brachen. Von den den Stellen, wo die Leute immer sagen, “Ach hier kannste doch auch mal was Schönes hin machen.” Oder “Bleibt das jetzt so?” Oder “Hier kann man doch noch was hinbauen$-)”. Falls mal wieder so einer daher kommt, hoffe ich eine Argumentationskette geliefert zu haben.

Hier kommt jetzt die erste gesichtete Biene, die nicht im Boden brütet:

Die Maskenbiene:

Noch kleiner ist diese weibliche Biene aus der Familie der Maskenbiene. Von ihnen sind 79 Arten in Europa heimisch. Je nach Art und Geschlecht können sie eine Körperlänge von etwa 3,5 bis etwa 10,0 Millimeter erreichen. Meine fällt eher in den Bereich 3,5.

Sie sind leicht zu erkennen an ihrer gelben oder weißen Gesichtsmaske. Die Gesichtsmaske der Weibchen ist meist nur durch Punkte oder schmale Streifen zwischen dem Innenrand der Facettenaugen ausgebildet. Wie oben zu sehen. Bei den Männchen ist das ganze “Gesicht” weiß gezeichnet.

37 Arten aus der Familie der Maskenbienen sind in Deutschland zu finden. Bevorzugte Lebensräume sind offenbar Waldränder, Hecken, Sand- und Lehmgruben, Parks und Gärten. Nach Westrich zeigt H. pectoralis eine starke Bindung an Schilfröhrichte und H. rinki an Wälder. Die Bienen erscheinen erst ab Mai und fliegen immerhin bis Mitte September. In der Regel bringen sie nur eine Generation hervor, einige Arten aber teilweise auch eine zweite.

Nahrungssuche: Die meisten Arten sind hinsichtlich der Trachtpflanzen mehr oder weniger unspezialisiert (…) sie sammeln an vielen verschiedenen Blüten; nur vier Arten sind nach aktuellem Kenntnisstand spezialisiert.

Da Maskenbienen keine äußere Transportvorrichtung (Bauchbürsten, Höschen bzw. Corbiculae) besitzen, nehmen sie den Pollen mit einem Borstenkamm (auf der Galea) der Unterkiefer von den Vorderbeinen auf, verschlucken ihn und transportieren ihn im Kropf ins Nest, wo sie ihn zusammen mit dem aufgesaugten Nektar wieder auswürgen. Der Pollen-Nektar-Proviant ist dementsprechend sehr feucht bzw. nass.

Fortpflanzung: Die Brutzellen werden meist in vorhandenen Hohlräumen in Totholz, vor allem in Käferfraßgängen und alten Nestgängen anderer Stechimmen angelegt. Die Weibchen anderer Arten (z. B. Hylaeus gracilicornis, H. rinki) entfernen selbst das Mark aus Stengeln und Brombeerranken. Hylaeus pectoralis nistet in verlassenen Schilfgallen von Fliegen der Gattung Lipara, Hylaeus moricei und H. pfankuchi wahrscheinlich nur in Schilfhalmen, Hylaeus variegatus in Erdnestern anderer Bienen, Hylaeus hyalinatus in Löß- und Lehmwänden, Hylaeus nigritus in Mauerritzen oder zwischen aufgeschichteten Steinen.

Die genannten Nistplätze haben überwiegend lineare Formen, so daß die Nistzellen dort gleichmäßig zylindrische Formen aufweisen. Maskenbienen sind aber flexibel genug, um auch in anders, also unregelmäßig geformten Hohlräumen zu nisten.Quelle: http://www.wildbienen.de/eb-hylae.htm

Im nächsten Teil stelle ich noch ein paar weitere Besucher vor und zeige ein bisschen was zum Thema Insektenhotels- Do’s und Dont’s, die vom Imkerverein geschickt wurden und Nährpflanzen im Garten.

April 5, 2022 at 11:10 am

Tips für einen Bienenfreundlichen Garten:

https://www.garten.schule/bienenfreundlicher-garten/